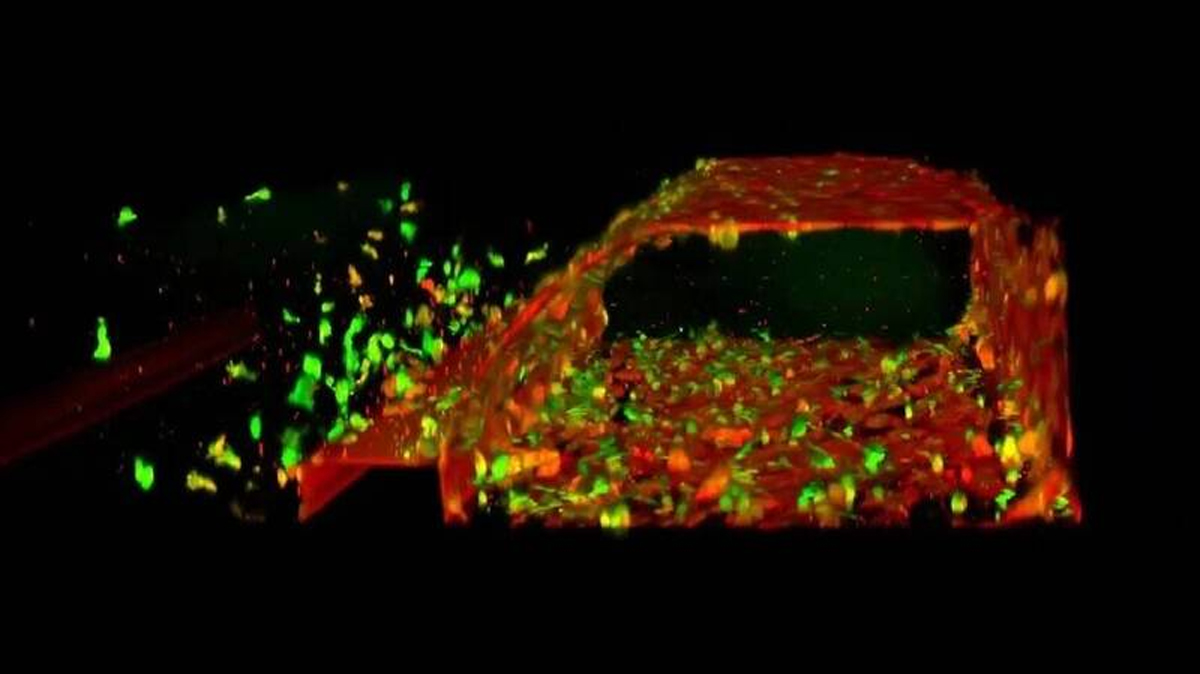

(阿姆斯特丹5日综合电)来自荷兰阿姆斯特丹自由大学、MIMETAS和自然生物多样性中心(Naturalis Biodiversity Center)的研究团队开发了一种名为“器官晶片”(organ-on-a-chip)的3D仿生血管模型,能够精确观察蛇毒如何攻击血管,而无需使用实验动物。这项近日研究发表于《自然》期刊。

美国科技网站物理学家组织网(PhysOrg)周一报导,每年约有10万人因蛇咬而死亡,4倍于此的人群因蛇咬而受伤。研究蛇毒的机制是找到解决方法的关键,但一直难以实施。该团队首次证明可以在3D仿生血管上研究蛇毒。

这种新方法改进了传统的动物实验和细胞培养技术,模拟了人类血管的特征。首席研究员比特宾宾德(Matyas Bittenbinder)表示,这种血管模型考虑了血液流动和血管结构等重要因素,有助于进一步理解蛇毒对血管和身体的损害。

研究团队使用了多种毒蛇的毒液来测试该模型,包括印度眼镜蛇(Naja naja)、西非地毯蚺蛇(Echis ocellatus)、多带银环蛇(Bungarus multicinctus)和莫桑比克吐蛇(Naja mossambica)。这些毒液会攻击血管,引发严重的内出血和血栓,对人体造成致命威胁。研究结果证实了该模型在模拟蛇毒对血管攻击方面的有效性。

该研究的创新之处在于,它利用3D仿生血管模型取代了传统的动物实验和细胞培养方法,这不仅提高了研究的精确性,还减少了对实验动物的依赖。传统的动物实验常常面临伦理问题,而细胞培养方法则难以完全模拟人体的复杂环境。3D仿生血管模型成功地解决了这些问题,为未来的毒液研究提供了新的方向。

研究团队表示,他们将继续完善这一技术,并希望能够应用于其他毒液研究中,如蜘蛛和蝎子的毒液。这项技术不仅在毒液研究中具有广泛应用前景,还可能在其他医学研究领域中发挥重要作用。

文:台湾自由时报

图:MIMETAS与Nikon生物影像实验室

文章评论